Warum wir dumme oder unsinnige Dinge tun: die Gründe für irrationales Verhalten

Hast du dich jemals gefragt, warum wir manchmal Entscheidungen treffen, die nicht unseren besten Interessen entsprechen? Warum wir uns manchmal gegen die Logik und den gesunden Menschenverstand stellen? In diesem Artikel tauchen wir tief in das Phänomen des irrationalen Verhaltens ein. Wir werden die verschiedenen Gründe dafür untersuchen, von sozialen und kulturellen Einflüssen bis hin zu kognitiven Verzerrungen und emotionalen Zuständen.

Was ist "irrationales Verhalten"?

Irrationales Verhalten bezieht sich auf Handlungen oder Entscheidungen, die nicht mit grundlegenden Prinzipien der Logik, der Vernunft oder des gesunden Menschenverstandes übereinstimmen. Solche Handlungen oder Entscheidungen widersprechen oft den Interessen des Individuums und / oder sind nicht konsistent mit den vorhandenen Fakten und Informationen.

Dabei muss man jedoch sehen, dass das, was als irrational angesehen wird, oft von Kontext, Kultur und individuellen Überzeugungen abhängt. Was in einer Situation oder Kultur als irrational angesehen wird, kann in einer anderen als völlig rational angesehen werden.

Beispiele für irrationales Verhalten sind: Entscheidungen, die auf Vorurteilen oder Fehlinformationen basieren, Handlungen, die trotz bekannter negativer Konsequenzen durchgeführt werden, oder Entscheidungen, die auf starken Emotionen anstatt auf objektiver Analyse basieren.

Die Anderen ...

Die Antwort für "ungünstiges" Verhalten ist oft auf die Anwesenheit anderer Menschen zurückzuführen – dies haben viele der unten aufgeführten Experimente gezeigt. Jedes erzählt uns eine aufschlussreiche Geschichte, die jeden Tag auch in unserem Leben relevant sein könnte.

... ich ...

Es ist auch wichtig zu beachten, dass es erhebliche individuelle Unterschiede in Bezug auf irrationales Verhalten gibt. Einige Menschen neigen mehr zu irrationalem Verhalten als andere, und diese Unterschiede können auf eine Vielzahl von Faktoren zurückzuführen sein, einschließlich Persönlichkeitsmerkmalen, genetischen Faktoren und früheren Erfahrungen.

... und der Gesamtkontext

Es gibt eine weitere Perspektive, die besagt, dass irrationales Verhalten nicht unbedingt "irrational" ist, wenn man die zugrunde liegenden psychologischen Prozesse berücksichtigt. Zum Beispiel kann eine Person, die eine ungesunde Menge an Junkfood isst, als irrational angesehen werden, weil sie ihre langfristige Gesundheit gefährdet. Aber aus ihrer Perspektive könnte das Essen von Junkfood eine Art sein, mit Stress umzugehen, was in diesem Kontext "rational" sein könnte.

Philip George "Phil" Zimbardo (* 23. März 1933 in New York City) ist ein emeritierter Professor für Psychologie an der Stanford University in den USA. Er sagt:

„Mich interessiert vor allem, wie und warum gewöhnliche Menschen ungewöhnliche Dinge tun, Dinge, die ihrer Natur fremd erscheinen.

Warum handeln gute Menschen manchmal böse?

Warum tun intelligente Menschen manchmal dumme oder irrationale Dinge?“

Die folgenden drei Experimente bringen uns der Antwort auf diese Frage näher und führen zu drei wichtigen Gründen für irrationales Verhalten. Aber darüber hinaus gibt es noch einige weitere Ursachen für Verhalten, das nicht günstig für uns ist.

Ich kenn dich nicht, bevorzuge dich aber: Soziale Identitätstheorie

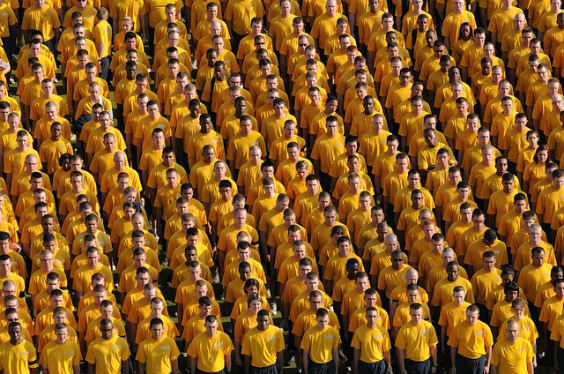

Ein klassisches sozialpsychologisches Experiment zeigt, wie wenig Menschen bedürfen, um sich in Gruppen zu formen und andere Nichtgruppenmitglieder zu diskriminieren.

Gruppenverhalten ist einerseits faszinierend, auf der anderen Seite weckt es unangenehme Gefühle. Dem Zusammengehörigkeitsgefühl innerhalb der Gruppe, dem Miteinander und dem gemeinsamen Erreichen von Zielen steht oftmals die Benachteiligung gruppenfremder Menschen gegenüber. Gruppenmitglieder werden in vielerlei Hinsicht bevorzugt.

Gruppe ist dabei nicht gleich Gruppe. Am einen Ende haben wir enge Gruppenbindungen, zum Beispiel in der Familie oder in einer Clique. Daneben gibt es lockerere Beziehungen zu Gruppen wie Arbeitskollegen oder Vereinsmitglieder.

Doch bilden wir schon eine Gruppe, wenn wir mit anderen Menschen gemeinsam ein Bild attraktiv finden? Beeinflussen diese schon unser Verhalten gegenüber anderen Menschen, die ein anderes Bild schöner finden?

Dieser Frage gingen der Sozialpsychologe Henry Tajfel und seine Kollegen nach. Sie postulierten, dass sich eine Gruppe mit all ihren Vorurteilen im Handumdrehen bildet. Sie gingen noch mehrere Schritte weiter und nahmen an, dass sich auch eine Gruppe bilden könnte, wenn es keinen direkten Kontakt zwischen den Mitgliedern gäbe, sie sich gegenseitig nicht kennen würden und auch wenn ein typisches Gruppenverhalten auf den ersten Blick keinerlei praktische Konsequenzen für den Einzelnen nach sich zöge.

Anders ausgedrückt: Die Mitglieder der getesteten "Gruppen" hatten über ihre Gruppenzugehörigkeit absolut nichts zu gewinnen oder zu verlieren.

Das Experiment

Den Teilnehmern wurden zwei Bilder präsentiert: eines von Klee und eines von Kandinsky. Danach wurde den Probanden gesagt, ihre Vorlieben für die Gemälde würden bestimmen, welcher von zwei Gruppen sie beitreten würden.

Nach dieser Einteilung wurden die Teilnehmer einzeln in eine Kabine gebracht. Jeder wurde dann gebeten, virtuelles Geld an die anderen Mitglieder beider Gruppen zu verteilen.

Die Ergebnisse

Anhand der Art und Weise, wie das virtuelle Geld verteilt wurde, zeigten die Teilnehmer die klassischen Verhaltensmuster der Gruppenmitgliedschaft - sie bevorzugten ihre eigene Gruppe gegenüber der anderen.

Viele weitere Experimente bestätigten dieses Gruppenverhalten, sogar in Gruppen, bei denen die Zusammengehörigkeitsmerkmale noch minimaler waren als bei dem geschilderten Gemäldeexperiment. Aus dieser Gruppenbevorzugung entwickelten die Forscher die sogenannte Soziale Identitätstheorie.

Ein weiteres Beispiel hierfür könnte ein Fußballfan sein, der sich stark mit seiner Mannschaft identifiziert und andere Teams oder deren Fans diskriminiert, obwohl er persönlich keinen der anderen Fans oder Spieler kennt.

Irrationales Verhalten Grund 1: Gruppenbevorzugung

Auch wenn wir keinerlei Vorteile von einer Gruppenbevorzugung haben und die anderen Gruppenmitglieder gar nicht kennen, bevorzugen wir ein Gruppenmitglied gegenüber einem Nichtgruppenmitglied.

Ich kann meinen Augen nicht trauen: konform mit der Norm

Menschen neigen dazu, sich konform mit anderen zu verhalten. Wir beobachten das im Kleidungsstil, beim Musikgeschmack oder in der Art, wie wir reden. Das ist einerseits auch gut so, denn hierauf basiert in vielen Punkten ein funktionierendes Gemeinwesen.

Doch geht dieser Hang zur Konformität so weit, dass Menschen eindeutige Informationen, die sie über ihre Sinne erhalten, verleugnen, um mit der Gruppe konform zu bleiben? Würden Sie soweit gehen, eine offenkundig falsche Antwort zu geben, um mit den Menschen in Ihrer Umgebung übereinzustimmen?

Das Experiment

Schaue dir die folgende Abbildung an und vergleiche die Linie links mit den drei Linien rechts: 1, 2 und 3. Welche dieser drei Linien ist gleich lang mit der Linken?

Relativ offenkundig ist Linie 3 genauso lang wie die linke Linie. In einem klassischen psychologischen Experiment, das in den 50er Jahren durchgeführt wurde, verleugneten 76 Prozent der Menschen mindestens einmal ihre eigenen Sinne und wählten entweder 1 oder 2. Welcher psychologische Druck trieb sie zu dieser Falschaussage?

Eigentlich wollte der Psychologe Solomon Asch damals das Gegenteil beweisen. Es ist ja gut und schön, dass wir uns Rat in unserer Gruppe holen, wenn wir uns unsicher sind. Dieser Rat beeinflusst dann unsere Meinung. Doch wenn etwas offenkundig klar sei, so die Vermutung von Asch, dürfte eine Fehlmeinung der Gruppe die unsrige doch wohl nicht beeinflussen ...

Um diese Theorie zu überprüfen, brachte er männliche Studenten einzeln in einen Raum mit acht anderen Teilnehmern, die ihnen jeweils als Kommilitonen vorgestellt wurden. Der Gruppe wurden dann wie im Bild oben drei Linien mit einer anderen zum Vergleich gezeigt. Die Teilnehmer wurden gefragt, welche Linie - 1, 2 oder 3 - die gleiche Länge wie die Referenzlinie habe. Diese Befragung wurde 12-mal mit ähnlichen Abbildungen wiederholt.

Den "Eingeweihten" acht Mitteilnehmern wurde vom Leiter des Experiments eine falsche Antwort vorgegeben. Bei der Hälfte der Versuche wurde die zu kurze Linie den Eingeweihten als Antwort vorgegeben, auf der anderen Hälfte die zu lange. Der eigentliche und einzige Testteilnehmer wusste nichts davon.

Der echte Testteilnehmer musste immer als sechster seine Antwort geben, nachdem die vorherigen fünf die vorgegebene falsche Linie als Antwort ausriefen.

Das Experiment wurde natürlich mit weiteren "echten" Teilnehmern mehrfach wiederholt.

Überraschende Ergebnisse

Die Ergebnisse waren faszinierend und beängstigend zugleich:

- Die tapfere Minderheit: Nur 25 Prozent der Teilnehmer waren so "stark", unbeeinflusst durch das falsche Urteil der Mehrheit in allen 12 Prozessen ihre eigene – korrekte – Antwort vor der Gruppe auszurufen.

- In mehr als der Hälfte der Experimente jedoch gaben 50 Prozent der Testteilnehmer die gleiche – falsche! – Antwort wie die "eingeweihten" Teilnehmer, obwohl ihre Sinne offenkundig etwas anderes erkennen ließen.

- Fünf Prozent der Testteilnehmer stimmten immer mit der mehrheitlich falschen Meinung überein.

- Über alle Versuche lag die durchschnittliche Konformitätsrate (mit der falschen Antwort!) bei 33 Prozent.

Hinterher wurden die Testteilnehmer aufgeklärt und dazu befragt, warum sie die doch offenkundig falsche Antwort gegeben hatten. Ihre Geständnisse kommen uns nur allzu bekannt vor:

- Manche hatten Angst, durch eine andere Antwort als die Übrigen Missbilligung durch die Gruppe zu ernten.

- Andere erkannten zwar klar die richtige Linie, wollten aber nicht auffallen und gaben so die falsche Antwort.

- Die meisten meinten, zunächst die richtige Linie identifiziert zu haben, dann aber, nachdem sie so oft die falsche Aussage gehört hatten, ein Gefühl bekamen, als ob doch die andere Linie genauso lang sei.

- Nur ganz wenige meinten, dass sie die Linien tatsächlich genauso (falsch) eingeschätzt hätten wie die übrigen Guppenteilnehmer vorgegeben hatten, diese zu sehen.

Irrationales Verhalten Grund 2: Gruppenanpassung

Wir neigen dazu, uns der Meinung einer Gruppe anzupassen, auch wenn wir eigentlich anderer Meinung sind oder offenkundig sein müssten.

Der Halo-Effekt: Wenn uns der eigene Geist Fehlurteile einflüstert

Beim Halo-Effekt handelt es sich um eine bekannte kognitive Verzerrung, die in zahlreichen Experimenten bestätigt wurde. Prinzipiell geht es darum: Nehmen wir an, wir finden eine Person sympathisch. Zugleich finden wir eine bestimmte Eigenschaft bei Menschen angenehm, zum Beispiel Treue. Dann neigen wir laut Halo-Effekt automatisch dazu, dass die Person, die wir sympathisch finden, auch treu ist – zumindest tendenziell.

Der Effekt zeigt sich genauso umgekehrt.

Zahlreiche Experimente haben den Halo-Effekt bestätigt:

- Im Ersten Weltkrieg sollten Vorgesetzte im Rahmen einer Studie ihre Untergebenen beurteilen. Das Ergebnis: Ohne dass es hierfür konkrete Hinweise gab, wurden Soldaten mit attraktivem Aussehen und guter Körperhaltung wesentlich bessere Beurteilungen zuteil. Diese sollten angeblich besser schießen, ihre Schuhe besser putzen und sogar eher Harmonika spielen können.

- Ein Lehrer neigt dazu, attraktiven und/oder freundlichen Schülern bessere Noten zu geben.

- Hollywoodstars werden aufgrund ihres Erscheinungsbildes für intelligent gehalten.

- Eine flache Hierarchie im Unternehmen wird als positiver Faktor angesehen, wenn das Unternehmen erfolgreich ist. Rutscht es in die roten Zahlen, wird derselbe Faktor auf einmal mit den Worten "kein Wunder, bei dem Wildwuchs" kommentiert.

Irrationales Verhalten Grund 3: überstrahlende Eigenschaften

Einzelne Eigenschaften einer Person (z. B. deren Attraktivität oder ihr sozialer Status) bewirken eine Gesamteinschätzung der Person, welche die weitere Wahrnehmung anderer Eigenschaften der Person "überstrahlt" und so deren Einschätzung nachhaltig beeinflusst.

Weitere Gründe für irrationales Verhalten

Kognitive Dissonanz

Ein weiterer Grund für irrationales Verhalten ist die kognitive Dissonanz. Dies ist der psychologische Stress, den Menschen empfinden, wenn sie gleichzeitig widersprüchliche Überzeugungen, Ideen oder Werte haben. Um diesen Stress zu reduzieren, neigen Menschen dazu, ihre Überzeugungen oder Handlungen anzupassen, selbst wenn dies irrational erscheint.

Beispiel: Ein Raucher, der die gesundheitlichen Risiken des Rauchens kennt, aber weiterhin raucht, könnte kognitive Dissonanz erleben. Er könnte versuchen, diesen Stress zu reduzieren, indem er seine Überzeugungen ändert und glaubt, dass Rauchen nicht so schädlich ist, wie es scheint.

Tipp: Bewusstsein für kognitive Dissonanz und Reflexion über die eigenen Überzeugungen kann helfen, dieses Verhalten zu überwinden.

Emotionale Entscheidungsfindung

Manchmal treffen Menschen Entscheidungen auf der Grundlage von Emotionen anstatt von Logik. Dies kann zu irrationalen Entscheidungen führen, die nicht im besten Interesse der Person sind.

Beispiel: Jemand, der ein teures Auto kauft, weil es ihm ein gutes Gefühl gibt, obwohl er sich das Auto eigentlich nicht leisten kann und er sich dadurch finanzielle Probleme auflädt, trifft eine irrationale, emotionale Entscheidung.

Tipp: Die Praxis der emotionalen Intelligenz, einschließlich des Verstehens und Managements der eigenen Emotionen, kann helfen, emotionale Entscheidungsfindung zu erkennen und zu vermeiden. Zudem hilft der alte Tipp "einmal drüber schlafen" dabei, viele emotional getroffene Fehlentscheidungen zu verhindern.

Heuristiken und Irrtum

Heuristiken sind mentale Abkürzungen, die Menschen verwenden, um schnelle Entscheidungen zu treffen. Obwohl sie oft nützlich sind, können sie auch zu Verzerrungen und irrationalen Entscheidungen führen.

Beispiel: Ein Beispiel für eine Heuristik ist die "Verfügbarkeitsheuristik", bei der Menschen Entscheidungen auf der Grundlage von Informationen treffen, die leicht verfügbar oder erinnerbar sind. Zum Beispiel könnte jemand glauben, dass die wahrscheinliche Gefahr eines Flugzeugabsturzes höher ist als die eines Autounfalles, weil Flugzeugabstürze mehr Medienberichterstattung erhalten.

Tipp: Durch die Erkenntnis, wie Heuristiken funktionieren, durch das daran Erinnern, dass Medien dramatische Ereignisse überbetonen und durch bewusstes Nachdenken über Entscheidungen können Menschen diese Verzerrungen reduzieren.

Peer-Druck / Gruppenzwang

Der Druck von Freunden oder Kollegen kann Menschen dazu bringen, Entscheidungen zu treffen, die sie sonst nicht treffen würden. Dies kann zu irrationalen Verhaltensweisen führen, die nicht im Einklang mit den eigenen Werten oder Überzeugungen stehen.

Beispiel: Eine Teenagerin, die anfängt zu rauchen, weil alle ihre Freundinnen rauchen, ist ein Beispiel für eine Peer-Druck-Entscheidung.

Tipp: Die Förderung des Selbstbewusstseins und klare Kommunikation über die eigenen Werte können helfen, dem Peer-Druck zu widerstehen.

Mangel an Selbstkontrolle

Manchmal führt der Mangel an Selbstkontrolle dazu, dass Menschen impulsiv handeln, ohne über die Konsequenzen nachzudenken. Dies kann zu irrationalen Entscheidungen und Verhaltensweisen führen.

Paradebeispiel: Jemand, der eine Diät macht, könnte einen Moment der Schwäche haben und eine ganze Tafel Schokolade essen, was an einem Mangel an Selbstkontrolle liegen könnte.

Tipp: Techniken zur Steigerung der Selbstkontrolle, wie Meditation, Sport oder Achtsamkeitspraxis können hilfreich sein.

Kulturelle Einflüsse

Kulturelle Normen und Werte können das Verhalten beeinflussen und manchmal zu Entscheidungen führen, die aus einer objektiven Perspektive irrational erscheinen mögen.

Beispiel: In einigen Kulturen könnte es als irrational angesehen werden, eine arrangierte Ehe abzulehnen. Aber für Menschen in dieser Kultur könnte es als völlig rational angesehen werden, auf die Weisheit und Erfahrung ihrer Ältesten zu vertrauen.

Tipp: Ein Verständnis der eigenen kulturellen Prägung, Kenntnis anderer Kulturen und ein offener Dialog über kulturelle Unterschiede können helfen, dieses Verhalten zu erkennen und ggf. zu ändern.

Glaube an Übernatürliches

Manchmal führt der Glaube an übernatürliche Kräfte oder Schicksal zu irrationalen Entscheidungen und Verhaltensweisen.

Beispiel: Jemand, der einen hohen Betrag für Lotterielose ausgibt, weil er glaubt, dass heute seine Sterne günstig stehen, um zu gewinnen, trifft vermutlich eine irrationale Entscheidung aufgrund seines Glaubens an das Übernatürliche.

Tipp: Kritisches Denken und Bildung können helfen, solche Überzeugungen zu hinterfragen und zu rationaleren Entscheidungen zu führen.

Irrational Herding

Es hat sich gezeigt, dass irrationales Verhalten nicht nur auf individueller Ebene auftritt, sondern auch auf kollektiver Ebene. Zum Beispiel können ganze Gesellschaften in "Irrationalität" verfallen, wie es bei Phänomenen wie der Tulpenmanie (in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts wurden Tulpenzwiebeln zum stark überbewerteten Spekulationsobjekt) oder der Dotcom-Blase (Anfang der 2000er wurden Aktien von Internetfirmen ohne erfolgversprechendes Geschäftsmodell vielfach utopisch hoch bewertet) der Fall war. In solchen Fällen wird irrationales Verhalten zur dominanten Wahl für die meisten Menschen in der Gesellschaft.

Leser:innen-Umfrage: Wozu neigst du?

Hand aufs Herz – welche Ursache von irrationalem Verhalten könnte manchmal auch bei deinen Entscheidungen zu beobachten sein?

Hier die bisherigen Antworten anschauen ⇓

Die bisherigen Stimmen:

| Ich entscheide aufgrund meiner anerzogenen Werte (kulturelle Einflüsse) | 22 Stimmen |

| Ich handle irrational, weil es mir an Disziplin fehlt (Mangel an Selbstkontrolle) | 22 Stimmen |

| Ich entscheide emotional statt rational (emotionale Entscheidungsfindung) | 18 Stimmen |

| Ich schlussfolgere aus einer Eigenschaft eines Menschen auf andere Persönlichkeitsmerkmale (Halo-Effekt) | 16 Stimmen |

| Ich bevorzuge jemand aus einer meiner Gruppen (Gruppenbevorzugung) | 15 Stimmen |

| Ich nutze mentale Abkürzungen, informiere mich nicht umfänglich, um schnell zu einer Entscheidung zu kommen (Heuristik-Bias) | 9 Stimmen |

| Ich bevorzuge eine Meinung, weil ich den Stress widersprüchlicher Überzeugungen reduzieren will (kognitive Dissonanz) | 9 Stimmen |

| Ich passe mich bei meinen Handlungen dem Verhalten meiner Gruppe an (Gruppenzwang) | 8 Stimmen |

| Ich neige zu der Meinung der Norm (Gruppenanpassung) | 6 Stimmen |

| Ich entscheide aufgrund meines Glaubens an nicht nachgewiesene Kräfte (Glaube an Übernatürliches) | 4 Stimmen |

| Ich handle irrational, weil es viele in der Gesellschaft tun (Irrational Herding) | 4 Stimmen |

Zusammenfassung

Wir sollten uns stets bewusst sein, dass obige menschliche Verhaltensmuster (und viele weitere) unsere Meinungen und unser Verhalten beeinflussen. Irrationales Verhalten ist ein komplexes und vielschichtiges Phänomen, das von einer Vielzahl von Faktoren beeinflusst wird.

Es gibt allerdings Gegenmaßnahmen, die erwähnte Effekte abschwächen oder komplett verhindern. Durch das Verständnis dieser Faktoren können wir besser verstehen, warum wir manchmal auf Weisen handeln, die nicht unseren besten Interessen entsprechen, und Strategien entwickeln, um solches Verhalten zu vermeiden oder zu minimieren.

So kann ein Hang zur Konformität mit der Gruppenmeinung durch schriftliche Abgabe der eigenen Meinung signifikant vermindert werden (Stichwort geheime Wahlen). Der Halo-Effekt wird abgeschwächt, wenn wir uns dessen bewusst sind. Zudem mildert eine Merkmal-für-Merkmal-Bewertung den Halo-Effekt. Beispiel: Ein Lehrer korrigiert erst die Aufgabe 1 bei allen Arbeiten, dann Aufgabe 2 usw.

Ergänzungen und Fragen von Leser:innen

Hast du eine Frage zum Beitrag oder etwas zu ergänzen bzw. zu korrigieren?

Hat dir der Beitrag bei deiner Frage zum Thema geholfen? Bitte gib uns Feedback. Jeder kleine Hinweis hilft uns und allen Lesern weiter. Vielen Dank!

Folgende Fragen und Anmerkungen sind bisher eingegangen:

- Informationen

Wenn ich mir eine Meinung zu einem politisch relevanten Thema bilden möchte, bin ich auf sehr umfängliche korrekte Informationen angewiesen. Und diesen muss ich vertrauen. Aber Printmedien verkürzen die Informationen, weil sich die meisten ihrer Leser nicht für wichtige komplizierte Hintergründe interessieren. Aus Zeitgründen kann ich nicht mehrere Zeitungen (mit unterschiedlicher Ausrichtung) lesen, um das Risiko einseitiger Information zu reduzieren. (von einem blueprints-Leser) - Illusion des "Informiertseins"

Ein kompetentes Urteilen setzt voraus, dass alle relevanten Informationen bekannt sind. Komplexe Fragen lassen sich nur von (im jeweiligen Thema kundigen) Experten beantworten. Der normale Bürger erwartet von den Medien die notwendigen Informationen, deren Korrektheit und Vollständigkeit er nicht beurteilen kann. Das nennt man die Illusion des "Informiertseins". (von einem blueprints-Leser)

Weiterlesen

- Was bewirkt Achtsamkeit? – Übungen für mehr Ruhe und Gelassenheit

- Tagebuch schreiben – Tipps zu einem Entwicklungswerkzeug

- Expressives Schreiben – großartige Technik bei Krisen und Ängsten

- Wie fühle ich mich? – Achtsamkeitsübung mit Downloads

- Was bedeutet Erfolg wirklich? – Definition & Wege zum Erfolg

- Das Glückstagebuch – eine Anleitung

- Gewohnheiten ändern – so änderst du unliebsame Gewohnheiten

Persönliche Werte kennen und für sich definieren

Persönliche Werte – die Liste der 120 Werte und warum du deine Werte definieren solltest

Persönliche Werte beschreiben, WIE wir mit Menschen umgehen, uns auf dem Weg zu unseren Zielen verhalten wollen und unser Leben gestalten möchten. Diese persönlichen Werte sind uns jedoch nicht immer bewusst. Da sie aber auf dem persönlichen Weg förderlich oder hinderlich sein können, ist es hilfreich, seine Werte zu kennen.

Was sind deine Werte? Warum fördern sie das Selbstbewusstsein und welche Vorteile haben Werte noch? Wir laden dich zu einer kurzen, einfachen Übung ein. Nutze die Anleitung in drei Schritten, um deine persönlichen Werte zu definieren.

Hier weiterlesen: Persönliche Werte kennen und für sich definieren

Zeitfresser: die Top 16 Zeiträuber und wie du sie loswirst

Es gibt eine Menge Zeitfresser der Neuzeit, die uns Energie und Zeit rauben. Im Büro und privat. Teils liefern die Arbeitsumstände eine Erklärung und teils unsere Glaubenssätze, aber auch fehlende Ziele. Wie dem auch sei – betroffen sind letztendlich wir.

Das lässt sich ändern, vor allem im Job. Wir nennen altbekannte und neue – manchmal noch gar nicht als solche gebrandmarkte – Zeitfresser der Gegenwart und zeigen jeweils einen Vorschlag bzw. Strategien zu deren Bändigung auf.

Hole dir deine Zeit zurück!

Je nach den eigenen Möglichkeiten zu delegieren, den Arbeitsplatz zu organisieren, offen mit Bekannten und Kollegen zu kommunizieren etc., wird es Abhilfe und Antworten für das jeweilige Zeitfresser-Problem geben.

Im Folgenden stellen wir dir die 16 gefräßigen Zeiträuber der Moderne vor und schildern bewährte Lösungen, wie du sie aus dem Verkehr ziehst. Zeitmanagement im Büro und privat ► Leserumfrage ► Zeit weise investieren

Bedürfnisse herausfinden – Was will ich wirklich? So findest du es heraus

Wir Menschen ähneln uns in unseren Bedürfnissen und unterscheiden uns in unseren Wünschen. Wenn wir die Bedürfnisse hinter den Wünschen erkennen, öffnen sich uns eine Vielzahl von Alternativen, die Bedürfnisse zu befriedigen. Lies hier zunächst eine kurze Einführung in die grundlegenden menschlichen Bedürfnisse und nutze dann die Übung (auch als Download), um deine Bedürfnisse aufzudecken.

Eine erkenntnisreiche und spannende Übung erwartet dich.

Mit dieser Übung findest du deine Bedürfnisse heraus ► Beispiele für Bedürfnisse ► Prüfung der eigenen Bedürfnisse ► Übung als kostenfreier PDF und Word-Download ► Videos und Werkzeugempfehlung

Hier weiterlesen: Bedürfnisse herausfinden

Was sind meine Glaubenssätze? Erkennen und verändern in 3 Schritten

Glaubenssätze sind Annahmen über uns und darüber, wie die Welt um uns herum abläuft. Sie leiten uns an, wie wir uns am besten in der Welt "bewegen". Wer sein Leben selbstbestimmter, erfolgreicher und glücklicher führen möchte, der hat häufig bei seinen Glaubenssätze einen guten Ansatzpunkt.

Wenn wir das nicht tun, kann es sein, dass wir Marionetten unserer Erziehung sind und nicht zuletzt wie Orientierungslose den Einflüsterungen der Werbung folgen. Das sollten wir nicht zulassen. Lies hier, was du tun kannst, um deine Glaubenssätze zu erkennen und sinnvoll für deinen weiteren Lebensweg anzupassen. Schleppe nicht unnötiges Gepäck mit dir herum, das zieht nur herunter und bremst dich.

Hier weiterlesen: Was sind meine Glaubenssätze?

Helfersyndrom – Was tun? Tipps, Ursachen, Maßnahmen und Selbsttest

Du kennst sicher den Witz mit der älteren Dame, die am Straßenrand steht. Ein junger Mann kommt des Weges und hakt sich bei der Dame unter und begleitet sie über die Straße. Doch die Dame wehrt sich und zwar immer vehementer. Auf der anderen Straßenseite angekommen, geht der junge Mann seines Weges.

Eine andere Dame, die das Ganze beobachtet hat, fragt die ältere Frau: "Warum sind Sie denn so störrisch und undankbar zu dem jungen Mann gewesen? Er wollte Ihnen doch nur über die Straße helfen."

Darauf die ältere Dame: "Ich wollte aber gar nicht über die Straße."

Hilfsbereitschaft ist wichtig und wertvoll. Wenn der Wunsch zu helfen jedoch zu dominierend wird, dann wird es problematisch und das Resultat ist für die Betroffenen nicht immer komisch. Lese hier über das Helfersyndrom, seine Ursachen und Möglichkeiten, etwas dagegen zu tun. Nutze auch den Selbsttest.

Hier weiterlesen: Helfersyndrom